肩パッダー サチ子 Part 1

今年で27歳のサチ子は社会に対して生きにくさを感じていた。

会社ではちょっとした意見を言うたびに「ゆとり世代が」などと罵られ、上司には責任を擦り付けられる。全国転勤の会社に就職し、2度の転勤を経たことで身近に友達と呼べる友達もいない。遠距離恋愛の彼氏に電話しても研究で忙しいだのバイトだのまともな会話さえできない。寂しくてたまらないのに、ラインの同級生グループの会話は馴れ合いが嫌で退会してしまった。

世の中には人生における大きな夢や目標を追うことに充実を覚える人もいるだろう。しかし自分には、たとえば毎食後コンビニで少し上等の氷菓子を買ってそれがいかに美味いかをSNSにアップしそのコメント欄を眺める一連の過程の中に小さな小さな幸福を見出すことで精いっぱいなのだ。だれもそれを責めることなどできやしない。サチ子はそう思って暮らしてきた。

そんなサチ子がある日ふと目を覚ますと、そこは全く見覚えのないクラブであった。自分はバーカウンターに座っている。薄暗いホールではミラーボウルがきらきらと輝き、胸に響くような低音と俗っぽいメロディが混ざった音楽の中で、たくさんの人が踊っていた。

サチ子にとってテレビでしか見聞きしたことのない、バブル期のディスコのような場所だった。そう思って周囲を見ると、たしかに熊手とトサカが一緒になったような髪型で肩幅のやたら広いジャケットを着た、いわゆるバブル期のファッションの若い女性がそこかしこで体を揺らしているのだった。

※イメージ画像(バブルファッションで踊る)

「大丈夫ですか?」

ひどく挙動不審だったのだろう、一つ空けて隣に座っていた女性が心配して話しかけてきた。女はトメ子と名乗り、明らかに顔色の悪いサチ子に水を頼んだり背中をさすったり、できる限りのことをしてくれた。

サチ子はトメ子と話しているうちにだんだんと落ち着きを取り戻していった。自分に何か恐ろしいことが起こっている、とパニックに陥りそうになるたびに、トメ子の気どらない優しさが不思議な安堵を与えてくれた。

会話の中で、お互い「サチ子」「トメ子」というやや古風な名前に対してコンプレックスを持っていることや内気で損をしやすい性格であることなどの共通項が見つかったのも、出会ったばかりの二人の距離を縮める手助けとなった。

そして落ち着きを取り戻したサチ子は、やはりここはバブル期の夜の繁華街のディスコであり、なぜかは分からないけれど現代からタイム・スリップしてきたのだ、と考え、それを受け入れることにした。

※イメージ画像(バブル期へようこそ!)

そこへホール全体を包む大きな歓声が沸き起こる。

ディスコのメーンイベント『カダート』が始まったのだ。

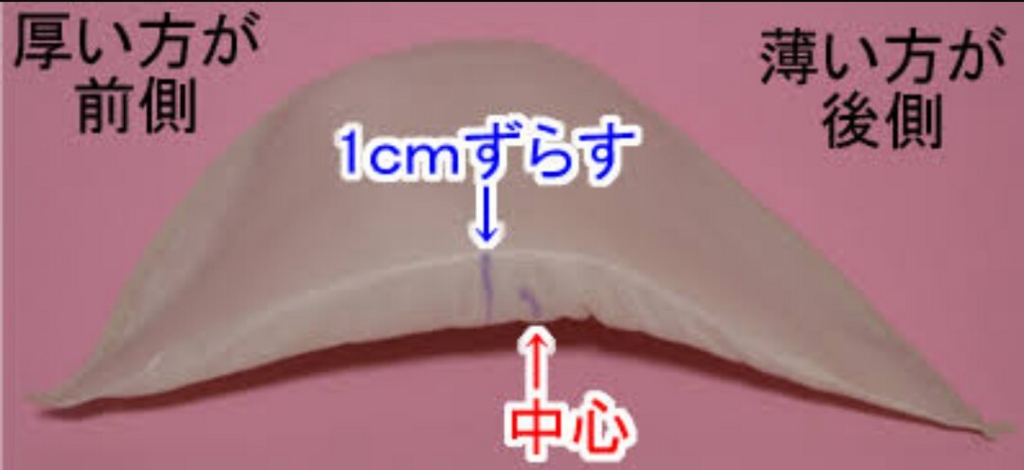

『カダート』とは女性同士が一対一で行うスポーツで、互いの肩パッドをベット(賭ける)し、ベット分の肩パッドを“ボード”と呼ばれる穴の空いた羽子板のような木の板に向かって投げて得点を競うものである。

勝った方が負けた方の肩パッドを奪い自らの肩パッドに重ねる。そうして肩の盛り上がっている方がより格上となり、羨望の目を向けられることになる。

『カダート』のプロを「肩パッダー」と呼び、彼女たちは皆それぞれの目的のために肩パッダー最強の座を日々狙っている。頂点に君臨するのは“クリムゾン・ティアーズ(深紅の涙)”の異名をとる謎に包まれた人物だという。

※イメージ画像(肩パッド)

ホール中央に設けられたリングに肩パッドで肩の盛り上がった女性たちが大勢集まってきている。どうやら自分が座っているこのカウンターが特等席だったらしい。押し寄せる参加者や観客の中、サチ子は訳も分からないまま、第一試合、第二試合と眺めていった。

※イメージ画像(集まる肩パッド集団)

第三試合決着のころには、女たちが肩パッドを投げる華麗さ、奪い合う闘いの容赦なさにサチ子はすっかり魅了されてしまう。自分が生きてきた日常に、ここまで真剣に取り組めたものが果たしてあっただろうか。そしてそういった内省さえも霧散させてしまうほどの圧倒的な熱気がそこにはあった。

「アンタもやってみるかい」

カウンター周りの人波を押し除けて、一際身体の大きな女性が現れサチ子に声をかけた。

「でも私……」

「大丈夫さ。2P(※)ハンデはつけてやるから。ただし負けたらちょっとだけ付き合ってもらうよ」(※:パッドの意。2Pで「肩パッド2枚分」)

若干の抵抗を感じつつもカダートへの興味が抑えきれないサチ子はトメ子の制止を振り切りステージに上がってしまう。

二人がステージに上がった瞬間、その場が静まり返った。

サチ子がステージに上がったからではなく、サチ子を誘った長身の女の姿を観衆が認めたからである。

女の名は真畔 花子(まぐろ はなこ)。通称「人狼の真畔」。

彼女の正体は、肩パッドのみならず金銭や場合によっては命のやり取りまで行う裏のカダート組織「蕪菁蜂(かぶらばち)」のメンバーであり、そしてそのカモとして不幸にも選ばれてしまったのが他ならぬサチ子だったのだ。

※イメージ画像(真畔花子)

当然試合展開は一方的なものであった。蕪菁蜂のような手練れに、カダート自体見るのも初めてであるサチ子が敵うはずもない。

真畔が“人狼”の異名を取るのはその巨体に見合わぬ素早さゆえである。低い姿勢から瞬時にくり出される肩パッドは、サチ子が見様見真似で投げた肩パッドをつむじ風が木の葉を舞い上げるかのように次々と払いのけていった。

全15ラウンドのうち14ラウンド目が終了した時点でサチ子4,358万ポイントに対し、真畔22億9,037万ポイントと圧倒的な差が開いてしまっていた。

もう後がない1投を前に、サチ子はどういうわけかふと幼い日にボーイスカウトに参加していた日々を思い出していた。

※イメージ画像(ボーイスカウト)

小さい頃は今と違ってワンパクだったサチ子は、よくボーイスカウトの活動をサボっては男の子たちを率いて忍者ごっこをしていた。忍者になるための修業と称し、川での水蜘蛛、竹筒で息をする水中潜り、壁登り、忍び足など考えうる限りのことは全てやっていた。

中でも力を入れていたのが、手裏剣投擲の訓練だった。身体の中心に太い軸があることをイメージし、腰に据えた左手に空き缶のアルミを切って作った薄い手裏剣を持つ。目標に対し身体の向きを垂直にし、右手で左手を撫でるように素早く、だが1投1投に力を込めてしなやかにストロークする。

※イメージ画像(手裏剣だ!)

幼い頃のサチ子はこの手裏剣の特技で学習発表会の出し物のワンコーナーを勝ち得たこともある。サチ子は間違いなく田舎の退屈な小学校のクラスのヒーローだった。

カダートがもたらす熱のこもった空気を浴びたせいだろうか、かつての記憶が鮮明に蘇る。

冴えない暮らしに慣れ、それが当然と思って生きてきた。しかしその中で燻り続けていた自らの魂が、今再び薪のようにパチリパチリと音を上げていた。

ゆっくりと、しかし凛とした動きで腰を深く落とし左手を腰に据え構える。

ステージの空気が変わった。

サチ子が全霊をかけた渾身の肩パット投擲を放つ。

肩パッドは空間にハサミを入れたような凄まじい直線を描き、板の中心に当たる。

そして―――音もなく床へ落ちていった。

ステージから一切の音がなくなった。

全てが終わった、そう思ったとき、驚きの声が上がる。

「ボードが!」

ボードが、サチ子の肩パッドが当たった箇所から捻れ切れるように破壊されていた。

「まさか!!“モンキー・レンチ”!!??」

“モンキー・レンチ”とは肩パッド投擲によりボードを破壊する荒業である。

肩パッドの質量、空気抵抗などからも想像できるように、並大抵の技術では到底なし得ない大技であり、かつてカダートの創始者と言われた「神殺し」鵲 京子(かささぎ きょうこ)が得意とした必殺の技でもある。

そしてその得点、実に195億8325万ポイント!

※イメージ画像(鵲京子)

ここ数年の公式戦では誰一人繰り出すことのできなかったモンキー・レンチをカダートに触れてほんの数時間のサチ子が繰り出したのである。

「……やるね」

真畔が降参を申し出るまでに時間はかからなかった。

むしろ誇りであろう山のように積み重なった肩パッドを外し潔くサチ子に差し出す姿に、観衆はある種の美学を見いだした。

沸き上がる大歓声の中、サチ子は呆然と立ちつくしていた。自分が今何を為したのか、ここで何をしているのかさえ分からなくなっていたが、1つだけはっきりとしているのは、自分が忘れていた本来の自分を取り戻せた、という確信であった。

「アンタ、名前は?」

真畔の言葉に我に返り、あわてて名乗る。

「ふぅん。サチ子。いい名前じゃないか」

覚えておくよ、そう言い残し真畔は闇に消えていった。

これがサチ子、つまり後の「蕪菁狩りのおサチ」とカダートの出会いであった。

この後サチ子は肩パッダーとして「蕪菁蜂」と闘いながら、自分がなぜこの時代へやってきたのかを知り、また元の時代へ帰る方法を探すための果てしない旅に出ることとなる。

しかし、それは彼女の悲しい運命のほんの始まりでしかなかったのである。

つづく

つづかない

【マレーボネ】